PREVALENZA DELL’ELEMENTO UMANO E

DISORDINE DELLA MISURA IN DUE MITI DELL’OCCIDENTE

Nell’odierna società profana, non a caso definita

"società della comunicazione", sembriamo ogni giorno come travolti da

notizie, cronache di cui la falce di Crono-Saturno, il tempo inesorabile,

procurerà di mostrarne la fragile minuzia, quando non l’inezia. Al contrario

nel mondo antico il tempo era incentrato su un mitico fatto che lo spezzava e

ricapitolava. E se si provvedeva a delineare una storia o una cronaca, essa era

considerata un progresso o un regresso rispetto a quel fatto che era il fine

dell’uomo e che all’uomo forniva la misura ultima d’ogni giudizio. Se gli

antichi si preoccupavano di delineare le cronache del mondo, e perciò di

comunicarle, non esitavano a ravvisarvi un progresso verso forme più scadenti e

materiali, un allontanamento dal fine. Per l’Occidente fu regola il racconto

platonico d’un regno perfetto, l’Atlantide, dal quale l’umanità avrebbe

tralignato in modi sempre più disperanti.

Nel Crizia (120 D-121 B) Platone, alla luce dei testi ispirati dagli

egizi, racconta come i re dell’Atlantide avessero saputo reggere in

equilibrio " per lunghe generazioni, e fintanto che dominò in loro la

natura di Dio, finché quei re furono ossequienti alle leggi e restarono avvinti

al Principio divino cui erano affini. I loro pensieri erano veraci e magnanimi,

erano ad un tempo calmi e riflessivi di fronte agli imprevisti della vita e nei

loro reciproci rapporti. Sdegnosi di tutto fuorché della virtù, talché

tenevano in minimo conto i loro beni e portavano come un fardello la congerie d’oro

e d’altre ricchezze...Però quando l’elemento divino prese in loro a

decadere per effetto del ripetuto incrocio con elementi mortali, quando in loro

prevalsero i caratteri umani, allora persero la capacità di dominare la

ricchezza che avevano, in una parola degenerarono. A chi avesse avuto occhi per

vedere sarebbero così parsi miseri uomini, perché avevano tralasciato il

massimo bene, mentre viceversa a coloro che non sanno strutturalmente discernere

la vita autentica, quella che mira alla felicità, proprio allora sembrarono

più di ogni altro felici e radiosi, pieni com’erano di ingiusta avidità e di

potenza."

Allora meritarono il castigo di Zeus: Atlantide ed essi

furono sommersi dalle acque, e da allora si può soltanto ripensare a quella

perfezione divina di uomini indifferenti ai loro caratteri umani, capaci di non

lasciarsi sedurre dalla potenza effimera e dalla grandezza quantitativa.

Nel mondo attuale si fa un gran parlare di adattare i mezzi

al fine, ma quale sia quest’ultimo nessuno indica, forse perché non è

concepibile un fine diverso da quello platonico, dal quale gli strumenti moderni

allontanano per la loro stessa forma e dunque destinazione.

I sapienti antichi avevano sempre ben piantato nella mente il

ricordo di quei reggitori puniti da Zeus, condannati a essere uomini umani, da

divini che erano; era per loro limpido che ogni tentativo di trasportare in una

società umanamente umana le conoscenze che potevano essere salutari nell’Atlantide,

dovesse circondarsi di innumerevoli cautele. L’impulso a disseminare fra gli

uomini umani le nozioni ottenute grazie al puro, divino disinteresse della

scienza teorica è chiamato, nelle varie tradizioni occidentali – quella

greco-pagana e quella ebraico-cristiana -, prometeico o luciferico, ed è

tragico anche perché, mosso da intenzioni assai amabili, resta tuttavia

travolto da una legge che si suole chiamare conseguenza della caduta dell’Atlantide

o colpa originale; essa consiste nell’illusione di poter determinare da soli,

al di fuori d’una tradizione, il bene ed il male, di poter trattare i fini

come mezzi.

Perciò con divina saggezza venivano nascoste le conoscenze

che nell’era moderna ci si è illusi di scoprire e ci si è inorgogliti di

applicare senza calcolarne gli effetti remoti, con infantile entusiasmo e avidità.

Agli uomini più assennati non dovrebbe oggi essere ignoto che molte delle

nozioni fondamentali sulle quali si erge la scienza moderna erano conosciute e

tenute discretamente velate in antico.

Infatti era preveduta dai saggi antichi la natura disastrosa

di tale amabile ma tragica intenzione, quella di uno sviluppo della umana

istituzione basato sulle specialità separate dal tronco del sapere comune e

unificato; vi è qui quella "confusione delle lingue" di cui

parla Guénon e che riflette un più generale smarrimento delle conoscenze e dei

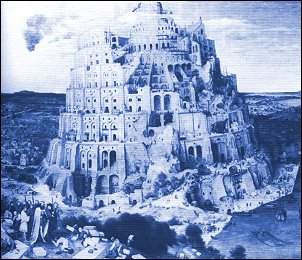

punti di riferimento tradizionali. Infatti, oltre al mito di Atlantide vale per

noi Occidentali il racconto della Torre di Babele nella Genesi (11,1-9):

"Allora tutta la terra aveva un medesimo linguaggio e usava le stesse

parole. Ora, avvenne che, emigrando dall’Oriente, trovarono una pianura nella

regione del Sennaar e vi abitarono. E dissero gli uni agli altri: " Su,

fabbrichiamo dei mattoni e cuociamoli al fuoco." E si servirono di

mattoni invece che di pietre, e di bitume in luogo di calce. E dissero: "

Orsù, edifichiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo.

Facciamoci così un segno d’unione, un nome, altrimenti saremo dispersi sulla

faccia della terra"".

Nel De vulgari eloquentia (I, 7, 8) Dante prevede lo

stato attuale, soffermandosi sul mito della torre di Babele: "Certo

quasi tutto il genere umano si era unito a quell’impresa iniqua: v’era chi

comandava, chi architettava; chi erigeva muri, chi con livelle li faceva

diritti, chi con cazzuole li bitumava; chi era intento a spaccar rupi e chi per

terra e chi per mare a trasportarle; e gruppi diversi a diversi altri

lavori s’affaticavano, quando da sì grande confusione furon dal cielo

percossi che, mentre tutti con una sola e medesima lingua eran ministri alla

costruzione, dalla costruzione, per molte lingue tra loro straniati, cessavano,

e per una medesima scambievole intesa non più si trovavan concordi. Infatti

solo a quelli che si accordavano in un’unica operazione rimase una lingua

medesima: una, per esempio, a tutti gli architetti, una a quanti rivoltavan

massi, una a quanti li preparavano; e così avvenne dei singoli lavoratori. E

quante erano le varietà di lavoro tendenti alla costruzione, con altrettanti

linguaggi si disgiunse allora il genere umano; e quanto più eccellente era

l’artificio di ciascuno, tanto più rozzamente e barbaramente ora era il loro

parlare. Ma coloro a cui rimase l’idioma sacro, né stavan presenti né

approvavano quel loro esercizio, anzi profondamente esecrandolo, irridevano la

stoltezza di quelli che vi attendevano. Ma questi furono una minima parte di

quelli quanto al numero " Per inciso, secondo una tradizione massonica,

fu questa minoranza a diffondere i corretti principi architettonici in Egitto,

mantenendoli sacri e segreti.

Comunque, parlando d’un mitico passato Dante dipinse anche

il nostro presente; ma ben scarsi sono coloro che, grazie a lui, tengano fede ad

un idioma sacro.

Del pari, a titolo d’esempio, Roberto Valturio, amico e

consigliere di Sigismondo Malatesta, in un famoso passo del De Re Militari

(XII,13), parlando del Tempio malatestiano di Rimini, con tatto allude ai "simboli

tratti dai più occulti penetrali della filosofia e altrettanto atti ad attrarre

fortemente i dotti quanto a permanere nascosti al volgo". Ad esempio,

in Plutarco, Cicerone e Macrobio i cui testi ispirano l’iconografia simbolica

della Cappella dei Pianeti le premesse del pensiero pitagorico e platonico

conducevano già i dotti di allora a concludere che la terra si muovesse attorno

al sole e questo non doveva trapelare anche nel mondo profano, non si era

evidentemente ravvisata alcuna utilità a scompaginare le menti più difficili a

plasmarsi, con una divulgazione che avrebbe tolto prestigio alla metafora dei

cieli narranti la gloria divina. Tuttavia per dirozzare l’ingenuo volgo era

pur utile che esso cominciasse con l’affidarsi materialmente a tali visioni

scolpite simbolicamente sulla pietra, nella speranza che col tempo taluno

emergesse in grado di penetrare il rapporto tra la figurazione zodiacale e

l’arduo maturare dello spirito contemplativo fuor dalla babele dei desideri ed

interessi umani.

Non è possibile nessuna conoscenza senza una gerarchia di

nozioni, onde dalle più facili si passi alle più ardue, e questo ordinamento

si riflette con una certa imprecisione nella diversità morale e pertanto

intellettuale che divide gli uomini l’uno dall’altro, imponendo pazienza e

commiserazione ai superiori, umiltà e riverenza agl’inferiori La moderna

demagogia del livellamento e della società della comunicazione è intrinseca

alle matematiche antipitagoriche. Mediante la divulgazione si scardina non già

la gerarchia fra le nozioni, che è inevitabile, ma bensì la possibilità

dell’educazione, morale oltre che pratica, dando agl’inferiori l’illusione

di poter conoscere le verità fondamentali senza tirocinio, costringendo i

superiori a gettare in pasto a esseri non qualificati concetti che un’errata

interpretazione può rendere pericolosi (così gl’inferiori pregiudizialmente

credono che le conoscenze siano approvazioni o disapprovazioni pratiche, che

ogni concetto debba tradursi in un programma politico, in un comando o

un’esortazione; schiacciati dai metalli di cui noi all’iniziazione ci

disfiamo, essi, privi della libertà di ricerca, sono, in poche parole, abituati

a ricevere ordini).

Nel mondo antico la distinzione fra il volgo ed i dotti era

ovvia, essa è impossibile oggi, quasi nessuno concepisce ormai una dottrina se

non ridotta a specialità, tolta perciò ad un ordine metafisico, uno ed unico.

La distinzione fra volgo e aristocrazia spirituale, tra profani e iniziati non

è materiale e giuridica, ma tuttavia è intrinseca ad ogni ordine virtuosamente

metafisico, in virtù del quale da un lato si evita di somigliare agli uomini,

dall’altro si è assidui a ricercare e recuperare quel tempo sacro di

Atlantide nel quale, come ancora narra Platone nel Crizia: "pronunciata

la preghiera per sé e la propria stirpe, ci si occupava dell’agape e degli

altri adempimenti del rito. Al calar delle tenebre, quando il fuoco dei

sacrifici si era raffreddato, tutti indossavano vesti azzurre, le più belle che

avevano e si sedevano a terra intorno alle ceneri del loro sacrificio

sacramentale. Allora, nella notte, dopo avere estinto tutte le luci intorno al

santuario, giudicavano e subivano il giudizio… Resa la giustizia, il giorno

dopo, incidevano la sentenza su una tavola d’oro che consacravano in ricordo

del giudizio, come le loro vesti" (Crizia, 120 BC).

Oggi è stato impiantato in tutti il riflesso condizionato

per cui ci si domanda, dinanzi ad ogni problema, se esso abbia un aspetto

sociale, cioè comunicativo e perciò divulgativo, se esso sia aperto ed

accessibile ad un ingente numero di esseri generici, ovvero se non sia

"condannabile" in quanto riserbato a pochi e solerti, se non sia

" d’élite ", e vengono in malafede sovente calunniati i giusti ed i

dotti come personaggi sinistri, oscuri, quand’anche non malavitosi. Tale

riflesso condizionato che antepone continuamente una fantastica, e perciò

apparentemente graziosa, carità pedagogica della conoscenza o della bellezza è

una maschera indossata dalla nuda e immonda estasi dell’invidia e del consueto

strumento del rogo.

Quanto alla divulgazione: non ha senso offrire risposte non

precedute dalle necessarie domande, come uno sparger semi sulle nude rocce, come

un gettar perle ai porci; l’insegnamento antico, al contrario, mirava a

suscitar domande e a lasciar intravedere, dopo che il discepolo si fosse

tormentato errando adeguatamente, le risposte, che erano forme la cui materia

era la fatica della loro nascita, quali il duro dirozzamento della pietra fino

al suo stato cubico.

In antico l’uomo non era necessariamente alla mercé del

fardello della congerie d’oro e d’altre ricchezze, dei metalli, i quali non

costituivano il principio d’ogni rapporto. Quasi nessun tratto della nostra

vita sociale scampa al peso di questo fardello metallico. Già l’abitudine di

imputare e riferire al sistema sociale ogni fenomeno vieta un rapporto pieno e

schietto con la nostra stessa Istituzione, impedisce che viga l’impegno verso

la verità: se anch’Essa, l’Istituzione, è un mero prodotto della società,

la si tratterà come un divenire da incanalare, come ingannata di necessità

dalle effimere contingenze, poiché già la sua convinzione di essere un ente,

cioè un essere incardinato in certi principi e perciò in qualche misura

autonomo rispetto alle condizioni sociali in cui vive e diviene, sembra ai

moderni un’illusione, ma, al contrario, è il tracotante, fuor di misura,

illuso di farsi un segno d’unione ed un nome, - non con la materia

tradizionale, pietra e calce, bensì con i nuovi ritrovati della tecnica,

mattoni cotti e bitume-, che è una vittima designata della punizione divina,

ancora illustrata in modo simbolicamente preciso dalla Torre, XVI Arcano dei

Tarocchi, che rappresenta il principio determinativo della tendenza alla

materializzazione e alla punizione che ne consegue.

La Torre di Babele è dunque il simbolo di tale confusione.

Il termine stesso Babele deriva dalla radice semitica bbl che vuol dire

confondere, mentre il termine semitico che designa la torre è migdal,

che richiama nell’etimo la materialità dell’oggetto, collegato com’è

alla radice gdl, che significa crescere, ingrandirsi. Il presuntuoso

vuole innalzarsi smisuratamente, ma gli è impossibile superare la condizione

umana ed anzi ne accresce la sua materialità. La mancanza di equilibrio e di

misura provoca confusione sul piano terreno e sacro.

I miti della Torre di Babele e della scomparsa di Atlantide

mostrano come l’orgoglio, la condiscendenza alla nostra natura troppo umana e

l’idolatria dei metalli e dei nuovi artifizi, la mancanza di misura,

distruggano le società divine, attirando su di esse rovina e discordia.

Una

società umana, e perciò qualsiasi istituzione terrena, cioè un potere

manifestato, una forza in atto, senza anima e senza amore, è votata alla

dispersione; l’unione può derivare solo da un principio spirituale ed

accostarsi ad un amore.

Se

si vuole misurare la saldezza equilibrata di qualsiasi potentato in

manifestazione, basta infatti osservare se attorno al suo trono fioriscano il

pensiero e le arti e saggiare se l’elemento divino prevalga; come ben ci è

noto, segno di reggimento compatto e durevole della forza è la simultaneità

delle tre luci. La saggia Atena illumini Eracle, chiamato, forte e lucido sopra

le passioni, a vagare e faticare in un mondo ostile, affiancati dalla splendente

Afrodite, equilibrio nell’azione feconda di vita. Accanto alla forza non

manchino mai sopra la sapienza e a lato la bellezza.

Moreno Neri

RITO SIMBOLICO ITALIANO

RITO SIMBOLICO ITALIANO

RITO SIMBOLICO ITALIANO

RITO SIMBOLICO ITALIANO